买了扭力梁,就只能认命了?

要说到现在经济型车上使用最多的后悬挂行驶,不用说大家都想到了是扭力梁。作为一种半独立悬挂,扭力梁有自己的优势所在。譬如结构简单,成本低,轻便,节省空间等等。因此现在绝大部分经济型车都使用了扭力梁后悬挂。不过这种半独立悬挂在舒适性和性能方面和传统的独立悬挂还是有一定的差距,也是很多朋友“谈扭力梁色变”的原因,甚至会被冠以“减配”的帽子。不过,一些品牌在扭力梁上进行了相应的改进,提升了其性能和舒适性,答案就是“瓦特连杆”。

扭力梁的缺陷。

扭力梁为一个整个弹性部件,和以前的拖拽臂式独立悬挂非常相似。是在拖拽臂的基础上,中间通过一个弹性横梁连接在一起,通过两侧两个衬套。由于它是“非独立悬挂”。因此为了更有“弹性”,因此整体刚度并不高,以保证一定的扭转的弹性,保证舒适性,同时衬套也使用“更软”的材质让扭力梁更容易“扭”起来。

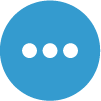

这样设计的扭力梁虽然说在普通路面能做到不错的舒适性,但在转弯时就会出现问题。由于整体只通过两个较软的衬套连接,侧向刚性较弱。在过弯时后轮悬挂整体受到侧向力的影响很容易造成偏摆。造成前后轮中心不在同一轴心上,导致转向特性的变化。同时在连续弯路中,这种悬挂也由于刚性不足造成反应变差。

因此使用扭力梁的车在进弯初段很容易推头,但后悬变形量超过极限后会导致轮胎突然失去抓地力而出现甩尾现象。

虽然有一定的解决方案,譬如斜置的悬挂衬套,不同形状的杆体截面,但始终只是治标不治本。

潘哈德连杆

为了解决这个问题,有一些厂商使用了一个叫“潘哈德连杆”的连杆来抑制后桥受力时的左右偏摆。按照作用这条连杆也被称为“止推杆”。止推杆一侧安装在车身,另一端安装在悬挂的单侧。由于是一条性连杆,因此在受侧向力时候,的确能有效抵消侧向的偏摆。“潘哈德连杆”最早发明是为了解决整体桥式悬挂的左右偏摆。在扭力梁出现之后,也同时被应用于其之上。

安装止推杆的确有帮助,但也同时出现了一个问题。由于悬挂在上下摆动时,止推杆是呈圆周式摆动。这导致在直线行驶遇到悬挂整体上下摆动时后桥产生单向的偏摆,反而会导致行驶上的不稳定。不过一般而言,大部分汽车经行驶的路况都是以城市为主,而且激烈驾驶情况比较少,因此这个问题影响不算很明显,很多厂商都使用这种廉价的解决方案。

瓦特连杆

止推杆勉强能够提供应有的作用,由于一般使用桥式悬挂的越野车型都使用钢板弹簧,由于钢板弹簧行程并不大,因此大多数原装会使用潘哈德连杆降低悬挂的偏摆。但是很多越野车发烧友都把桥式悬挂改装成连杆的结构,让悬挂的行程变得很大。在悬挂大行程时,潘哈德连杆造成的偏摆就会变得严重。一些改装方式是上两条连杆使用三角结构,而英国传奇发明家兼工程师詹姆斯-瓦特发明了一种连杆结构去解决这个问题,这就是我们现在看到的瓦特连杆。

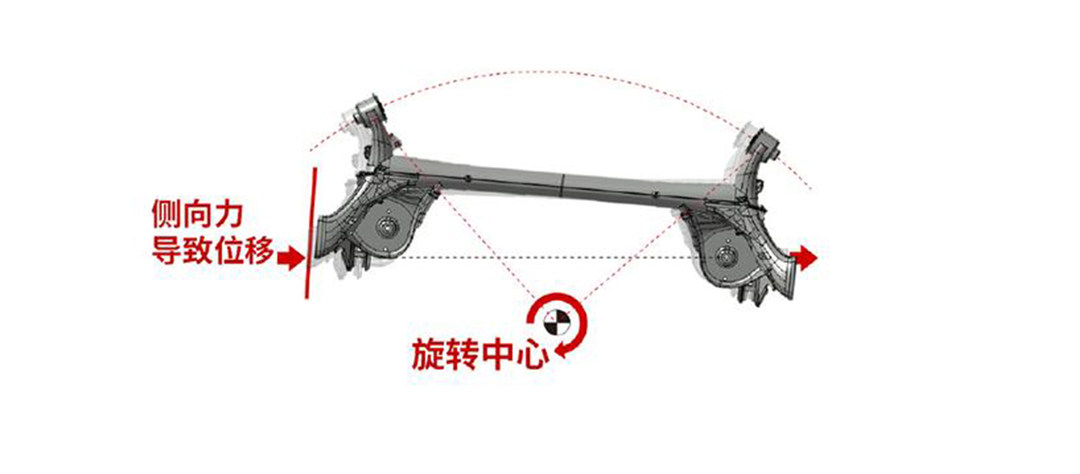

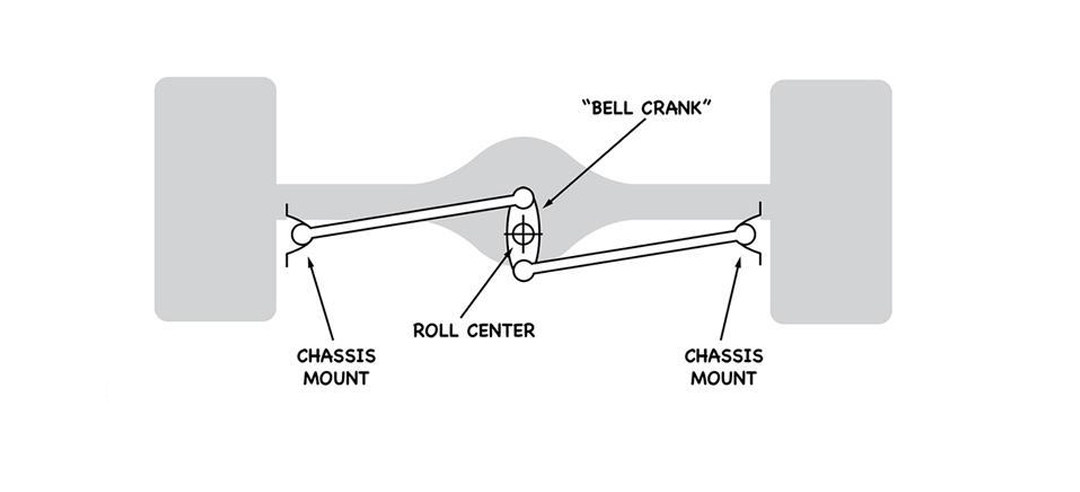

瓦特连杆结构不太复杂。通过两条连杆分别连接扭力梁的两端,另一端和一个中心摇臂相连。中心摇臂的中心则和车架相连并可以自由旋转。

当悬挂侧向受力时,单侧悬挂发生偏摆,连杆部分则会推动中心摇臂发生旋转。中心摇臂旋转同时拉动另一侧的悬挂部分。由于两侧的悬挂同时向内收缩,而扭力梁横梁部分会有刚性抵消这部分的变形,进而抵消悬挂的偏摆。悬挂在上下摆动时,也由于拉杆的联动,进而让悬挂能够在一定行程内进行上下垂直运动,而不会产生潘哈德连杆的侧向偏摆。瓦特连杆的出现很好的解决了这类非独立悬挂摆动的稳定和受力时的侧向刚性。

除了越野车上以外,一些使用潘哈德连杆的扭力梁悬挂也在激烈操控时会发生问题。这种单向的偏摆导致汽车在左右弯道中呈现不同的转向特性,就是我们俗称的“大小弯”,而且直进稳定性也有影响。通用集团看瓦特连杆的特性,也将其用于扭力梁改善其刚性。

整体桥和扭力梁上的瓦特连杆结构基本一致,只是安装部分相反。在整体桥式上,瓦特连杆的两侧拉杆被安装在车架上,而中心摇臂安装在整体桥的中间。在扭力梁悬挂结构上,瓦特连杆的两侧拉杆被安装在扭力梁两侧,中心摇臂安装车架上。不过整体效果是一致的。

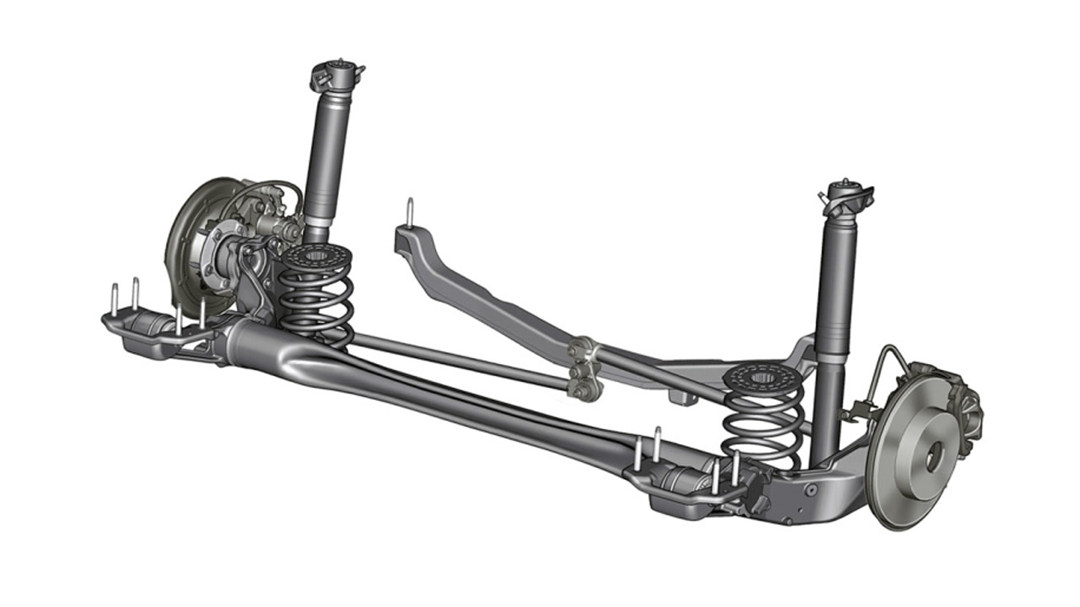

要改善扭力梁的缺点,瓦特连杆暂时是最好的解决方式之一。现在,扭力梁上的瓦特连杆结构现在是通用集团的专利,不少通用集团的车型都有使用瓦特连杆,譬如欧宝Astra、别克威朗GS、雪佛兰科鲁兹等等。

除了使用扭力梁后悬挂的前驱运动车以外,一些使用整体桥的后驱跑车也可以使用加装的瓦特连杆去改善弯道性能。譬如野马一类的美式跑车,还有如AE86一类的经典车型。

总结

瓦特连杆在一定程度上能够很好的解决了扭力梁的先天性缺点,让其侧向刚性能够媲美现在的独立悬挂。但是其设计主要目的是为了改善缺点而非提升性能,更不能解决扭力梁由于结构原因而导致的路面适应性较差的问题,相比于多连杆式悬挂,使用了瓦特连杆的扭力梁依然会有一定劣势。因此我们不要盲目去迷信瓦特连杆的性能。当然,相对于没有使用普通的扭力梁悬挂,使用了瓦特连杆结构之后,操控性和舒适性的确会有更好的表现。